你不辦,我不辦 日子越過越舒坦

丹東市元寶區金山鎮金山村的村民在“移風易俗公約”上簽字,如有違反規定舉辦宴請的,五年內取消一切村民福利待遇。 本報記者 王盧莎 攝

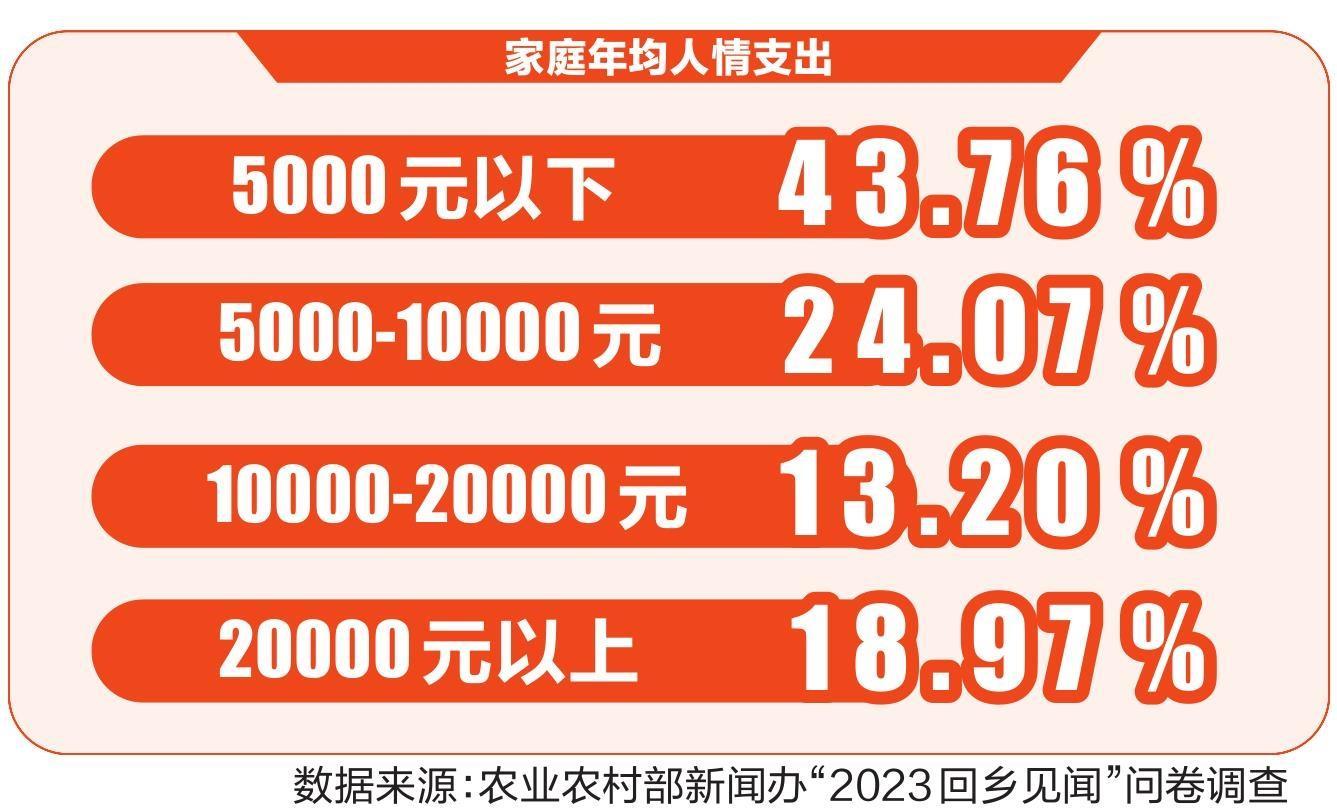

制表 隋文鋒

本報記者 崔振波 陶陽 王盧莎 姜帆

引子

“那幾年,村里的‘無事酒’就像雨后的蘑菇,一茬接一茬地冒出來,讓人躲都躲不及。”坐在自家院子里的石凳上,李根斌說起過去的情景,感慨萬千,“那時候,感覺村里每天都有辦酒的,搬家、滿月、過壽、升學、蓋新房都要辦酒,甚至連買了輛新車、家里添了件新家具,都有人張羅著辦一場酒席。”

村民們嘴上抱怨著“人情債”壓得喘不過氣,卻又礙于面子不得不赴宴,惡性循環之下,本應溫馨的鄰里往來,漸漸淪為沉重的經濟負擔。這場變了味的“無事酒”風,到底該如何剎住?記者就此展開了實地走訪。

酒席越來越多

鄰里關系卻變了味

李根斌所在的沈陽市法庫縣四家子蒙古族鄉王爺陵村是全國文明村鎮,卻也曾一度被泛濫成災的“無事酒”籠罩。村民們在一場又一場的酒席中奔波,錢包癟了,心也累了,鄰里間的關系也漸漸變了味。

“隔壁老張家的孫子滿月,說是添丁進口的大喜事。我想著都是鄰居,抬頭不見低頭見的,不能不去,就包了200元錢的紅包。” 李根斌回憶道,“剛過了一個月,遠房親戚家蓋新房,我隨了500元。沒多久,老同學家的孩子考上了高中,我又隨了300元……”他算了一筆賬,“2017年3月到10月,我隨出去的禮錢就有3800多元,一年收入刨去種子、化肥、孩子上學的費用基本不剩啥,日子過得那叫一個緊巴。”

丹東市元寶區金山鎮金山村村民楊玉鳳也曾為此煩惱:“以前,一年到頭在地里忙乎,好不容易大棚里的菜好了,賣上價了,結果到年底一算,份子錢占了大半,甚至還得倒貼錢。其中不少酒席辦得莫名其妙——母豬下崽擺酒、新買農用三輪車也要請客,甚至有人借‘孫子滿月’名義連辦三場答謝宴。”

這樣的酒席不參加不行嗎?

楊玉鳳無奈地說:“大家都在一個村生活,低頭不見抬頭見,又大多沾親帶故,不參加實在磨不開面子。不去的話,不僅會被指責‘不懂禮數’,還會影響鄰里關系。”在這種“人情綁架”下,即便滿心抵觸,村民們也只能硬著頭皮隨禮。一些村民不堪“無事酒”重負,甚至編了順口溜:年頭忙到年尾頭,掙點小錢全送酒;有事沒事擺一桌,日子越過越犯愁。

隨出的份子錢咋收回來?

不少村民動起了“回本”的念頭。王爺陵村的李寶海就曾借著倉房裝修的由頭,跟風辦起“無事酒”。宴席當天,他收了8000元禮金,可酒水、食材、廚師費用一算,刨去成本僅落了不到2000元。更讓他懊悔的是,“酒席辦完后,我總覺得村里人的眼神不對勁,見面也不說話了,我知道他們覺得我愛占便宜。那段時間,我都不太好意思出門了,總覺得抬不起頭。”

面對這一亂象,王爺陵村黨支部書記馬立朋痛心疾首:“辦酒的人想‘回本’,隨禮的人怕‘吃虧’,大家都被所謂的‘面子’困住了。說是人情往來,實則成了互相攀比、利益算計的工具,把鄉親們的感情都沖淡了。”

不辦酒,不隨禮

錢包鼓了,人心暖了

晚飯后,葫蘆島市綏中縣西甸子鎮澇豆洼村村民王軍家堂屋傳來爭論聲。母親73歲壽辰在即,姐弟三人商量賀壽時,王軍提議:“咱不辦壽宴了,訂個飯店,一家人吃頓飯,熱熱鬧鬧給媽過個生日就行啦。”

弟弟一聽就急了:“這哪行?我前幾年隨出去好幾萬禮金,不辦酒咋收回來?再說73歲擺酒沖喜是老規矩,咱不辦,別人還不是照樣辦!”

弟弟的難處,王軍并非不知。他翻著家里的禮金賬本,算下來同樣是“負數”。“你想想,前些年咱們一場場酒席趕下來,心里全是怨氣,哪還有半點鄰里情分?村規民約已經規定不讓辦,咱黨員就得帶頭遵守,今天你辦、明天他辦,這風氣啥時候是個頭?”

這話戳中了弟弟的心事。過去的澇豆洼村,誰家孩子考上中專要擺 “升學宴”,母豬下崽要設 “添財席”,就連小孩留胎毛都得辦“青絲酒”。“你辦我也辦”的攀比下,村民們錢包癟了,笑容也跟著沒了。鄰居張嬸曾為湊份子賣掉兩頭肥豬,轉頭撞見擺酒的人在牌桌上輸錢,氣得三個月兩人沒說過話。

2024年,一紙村規民約貼遍全村——除紅白事外,其他宴席一律不辦。村頭大喇叭每天清晨準時響起:“無事不辦酒,日子甜如蜜!”

王軍打心眼兒里認同這規矩。父親離世時,他沒擺一桌流水席,就請了至親來家里吃了頓家宴,簡單卻透著真情。這事在村里傳開,像顆石子投進水里,蕩開了圈圈漣漪。

去年于文德過八十大壽,兒女準備擺酒席,被他直接拒絕了:“你看王軍家辦白事都不擺席,我的生日宴也不辦了。”

村里的風氣,就這么悄悄變了。“以前見面就問‘最近隨了多少禮’,現在都聊‘誰家玉米收得好’。” 李大嫂坐在自家新翻修的院子里,手里洗著剛摘的黃瓜蕓豆笑得爽朗,“上個月張三家孫子滿月沒辦酒,我拎著兩斤紅糖去看孩子,嘮了半下午嗑,說的都是掏心窩子的話,這可比坐在酒桌上喝悶酒強多了!”

她翻出自己那本記份子錢的賬本給人看,兩年前她平均每年交份子錢2萬多元,自從整治“無事酒”后,年均僅3000元左右。“以前隨禮像‘過關’,有時手頭緊,借錢也要隨禮,心里憋屈,見了鄰居都繞道走。而現在沒了隨禮壓力,大家串門更勤了。”李大嫂說。

村黨支部書記蘇居江望著村口嬉鬧的孩童,感慨道:“不辦酒,不隨禮,錢包鼓了,人心也暖了。現在大伙聚在一塊兒幫襯干活、嘮家常,這日子,才叫敞亮!”

杜絕“無事酒”

給沉重的人情債“松松綁”

如何引導廣大群眾轉變觀念,杜絕“無事酒”,成為不少地方黨委政府思考的問題。各地因地制宜探索出不同路徑,為鄉村卸下人情重負,注入文明新風。

午后,丹東市元寶區金山鎮金山村的公告欄前,村民楊玉鳳和幾位老鄰居嘮著家常。公告欄上貼著新修訂的《村規民約》,第六條紅筆圈著的內容格外醒目:“禁止辦升學宴、生日宴、喬遷宴……”

“以前一年的隨禮錢比種大棚的收入還多,現在總算能攢下錢了。”楊玉鳳笑著感慨。正說著,村民王學東拎著剛買的菜路過,被大伙打趣:“你家外孫考上大學,不擺幾桌慶祝下?”王學東連忙擺手:“可不能辦!守住這些福利,比擺酒風光多了!”

他說的福利,是金山村實打實的惠民政策:70歲以上老人春節領400元至1000元紅包,患大病重病村民每次補助1000元,400多位失地老人每月領養老金,考上大學補1000元……村民只要簽訂“移風易俗承諾書”,自覺抵制“無事酒”,就能共享發展紅利。

“今年村里五六個孩子考上大學,沒一家辦升學宴的。”村黨總支書記李德斌感慨,“以前辦酒是為‘回本’,現在大伙覺得,保住福利、守住和氣,比啥都強。”

“窮的時候沒事找事辦酒,是想多收點份子錢;現在腰包鼓了,沒人再干這事了。”清原滿族自治縣英額門鎮椽子溝村黨總支書記季忠英的話,道破了移風易俗的關鍵。

曾經,椽子溝村窮得叮當響,老人去世要大辦三天流水席,生孩子要擺“添丁宴”,家家戶戶都想靠禮金周轉度日,結果陷入“你辦我也辦”的惡性循環。2012年起,村班子帶著村民種藥材、建景觀帶,如今全村中藥材交易額近億元,人均年收入達5萬元——年收入10萬元至20萬元的有100多戶,20萬元至50萬元的有200多戶,還有一戶年收入超3000萬元。

日子富足了,風氣自然就變了。高價彩禮沒人提了,“白事簡辦不收禮”成了新規矩。村里還組建“1+3+1”精神文明團隊:黨組織牽頭,黨員先鋒隊帶頭簡辦紅白事,“三向培養” 預備隊傳播新風,網格員當“偵察兵”,發現攀比浪費就上門勸說。“產業興旺了,大伙不用靠辦酒‘找補’;精神文明跟上了,人情往來才回歸本真。”季忠英說。

2020年初,王爺陵村里成立了移風易俗工作領導小組。在開展全方位、多角度宣傳的同時,制定村規民約。每天早上7點到8點,下午6點到7點,村網格員都會走街串戶,通過多種方式,講述辦“無事酒”導致家庭矛盾、鄰里不和的案例。召開村民大會,給大家講道理,算經濟賬、人情賬,讓村民們聽得明明白白。

曾經泛濫的“無事酒”逐漸變少,取而代之的是淳樸的鄉風民風和融洽的鄰里關系,村民們不再為頻繁的隨禮和赴宴而煩惱,有了更多的時間和精力去發展生產、陪伴家人;鄰里之間不再被利益糾葛所困擾,互幫互助、睦鄰友愛的氛圍越來越濃厚。

責編:齊志揚

審核:劉立綱

1、北國網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。未經北國網的書面許可,任何其他個人或組織均不得以任何形式將北國網的各項資源轉載、復制、編輯或發布使用于其他任何場合;不得把其中任何形式的資訊散發給其他方,不可把這些信息在其他的服務器或文檔中作鏡像復制或保存;不得修改或再使用北國網的任何資源。若有意轉載本站信息資料,必需取得北國網書面授權。否則將追究其法律責任。

2、已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:北國網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

3、凡本網注明“來源:XXX(非北國網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。本網轉載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務。如稿件版權單位或個人不想在本網發布,可與本網聯系,本網視情況可立即將其撤除。